Le mystérieux castel de Marie Dumais

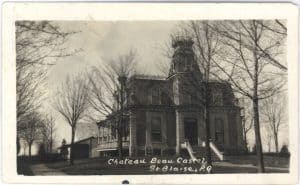

En bordure de la rue Principale à Saint-Blaise-sur-Richelieu, non loin de l’église et du presbytère, s’élève une fastueuse maison en pierre de taille aux accents victoriens. Dissimulée derrière une dense végétation, cette demeure, pourtant monumentale, est pratiquement invisible de la route. Seul un portail béant laisse entrevoir celui qu’on appelait jadis le château de Saint-Blaise.

Le 6 octobre 1892, Saint-Blaise devient une municipalité de paroisse. En novembre de la même année, Lucien Isaïe Boissonnault, qui fut auparavant maire de Saint-Valentin de 1882 à 1884, en devient le premier maire et demeure en poste jusqu’en 1896.¹

C’est à ce riche propriétaire terrien que nous devons la construction, au début des années 1880, du fameux château. Ce lieu empreint de mystère n’a depuis cessé de susciter la fascination. Pour ajouter à l’aura particulière de cette résidence, ses propriétaires sont eux aussi des sujets de curiosité, notamment l’énigmatique Marie Dumais.

Chateau [sic] Beau Castel, St. Blaise [sic], P. Q., [Québec (Province)? : s.n., 19–?], carte postale, Domaine public, BAnQ.

Château

Rapportons-nous à la fin du 19e siècle. Au moment de son édification en 1881, cette vaste demeure de style Second Empire détonne assurément dans le paysage de Grande Ligne (Saint-Blaise).

Rappelons que l’église de Saint-Blaise ainsi que son presbytère ne seront construits qu’en 1893-1894 et que les habitations qui jalonnent alors la rue Principale sont d’allure plutôt modeste.

Coiffée d’un toit mansardé à quatre versants la demeure bourgeoise propose même un avant-corps central rappelant une tourelle. C’est donc sans surprise que l’on accole au castel de Lucien Boissonnault, le surnom de « château ».

Marie Dumais

Marie Dumais (1866-1941), photographie tirée de Émilia B. Allaire, Profils féminins, trente figures de proue canadiennes, Québec, éditions Garneau, 1967.

Le 5 février 1902, Lucien Boissonnault épouse en troisièmes noces Marie Dumais, la fille du notaire Jules Dumais et d’Arthémise D’Amours, de Trois-Pistoles. ²

Après une éducation auprès des religieuses de la congrégation Notre-Dame, la jeune Marie est envoyée au couvent de Bathurst (Nouveau-Brunswick).³ Parfaitement bilingue, elle est par la suite engagée comme publiciste et travaille même aux États-Unis.⁴

Afin de parfaire sa formation et enseigner, Dumais s’embarque pour l’Europe en 1897. Là, elle visite tour à tour la France, la Belgique, l’Angleterre, Saint-Hélier (Île de Jersey) et même la Roumanie.⁵ Notons que rares sont les femmes qui, à cette époque, ont l’opportunité d’aller étudier et travailler à l’étranger.

Berthe d’Iberville

En 1900, après deux années d’exil, Marie Dumais est de retour dans la métropole, où elle écrit pour Le Journal. Elle signera par la suite des chroniques dans différents périodiques sous les pseudonymes de Solange ou Berthe d’Iberville, Fauvette et même Odette Montausier.⁶

Son mariage, célébré dans la chapelle privée de l’archevêque de Montréal, Mgr Paul Bruchési, ne met toutefois pas fin à sa carrière journalistique.⁷

D’ailleurs, dans une chronique publiée en 1906 dans le Canada Français, elle explique sur un ton badin que comme les Boissonnault sont si nombreux à Saint-Blaise (qu’elle suggère d’ailleurs de renommer « Boissonnaultville ») elle et son mari ont dû baptiser leur demeure « Beaulieu », évitant ainsi les ennuis de lettres décachetées, puis recachetées.⁸

Beaucastel

Se vouant à l’éducation de ses deux fils, Charles-Marie et Lucien-Joseph, la chroniqueuse qui deviendra par ailleurs la première organiste de Saint-Blaise, s’adonne également à la poésie.⁹

Madame Boissonnault, L’Huis du passé, deuxième édition, Montréal, 1924, 211 p.

Quelques uns des poèmes issus de son recueil L’Huis du passé (1924), qui sera d’ailleurs couronné en France des prix Edmond-Rostand et Leconte-de-Lisle, ont été écrits à Beaucastel, autre nom qu’elle offre au château de Saint-Blaise.

Ce lieu baigné de culture et cette femme hors du commun auront de toute évidence une influence déterminante sur les jeunes Boissonnault, notamment pour Charles-Marie qui suivra les traces de sa mère en devenant historien, journaliste et poète.

Pionnière

Après le décès de son mari en 1913, Marie Dumais quitte Saint-Blaise et se consacre avec assiduité au journalisme. Notons que Beaucastel passera alors à son beau-fils, Antoine Boissonnault, qui lui, le vendra au docteur Alexis Bouthillier.

La Patrie, année 63, no 76, édition du 27 mai 1941, p. 20.

Son veuvage précoce la forçant à subvenir seule à ses besoins, Marie Dumais collabore avec plusieurs journaux dont L’Évènement et le Progrès du Saguenay. Elle travaillera également comme fonctionnaire au ministère des Postes en tant que traductrice, puis secrétaire du ministre Thomas Chase-Casgrain, qui sera par ailleurs l’un des copropriétaires de L’Évènement.¹⁰

L’autrice au parcours admirable, qui sera aussi nommée présidente de la Société des poètes canadiens-français, s’éteint à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 26 mai 1941, à l’âge de 75 ans.¹¹

Considérée comme la première reporter canadienne-française, Marie Dumais a sans conteste laissé sa marque à Saint-Blaise. Là, un mystérieux castel rappelle l’histoire de cette pionnière, de cette femme d’exception.

Texte rédigé par l’historienne Marilou Desnoyers. Détentrice d’un baccalauréat, d’une maîtrise ainsi que d’études au niveau doctoral en Histoire de l’art, Mme Desnoyers signe plusieurs ouvrages à caractère historique, dont L’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Lieu de mémoires (2016), Regard sur 350 ans d’histoire : Saint-Jean-sur-Richelieu (2016), Le Haut-Richelieu : des trésors d’eau, de terres et de feu (2017) ainsi que la Collection des rallyes historiques qui compte à ce jour cinq plaquettes. Dans le cadre de la série d’articles Les carnets d’histoire, elle contribue à la mise en valeur du patrimoine bâti de la région en soulignant l’importance de ses édifices emblématiques.

Références:

¹ Marie-Andrée Longpré et Pierre Boisonneault, Saint-Blaise 1887 – 1987, 1891 – 1991, Louis Bilodeau & Fils éditeur, Sherbrooke 1988, p. 67.

² Généalogie Québec, Mariage de Lucien Isaïe Boissonneault et de Marie Dumais, Montréal, Saint-Jacquesle-Majeur (cathédrale de Montréal), le 5 février 1902.

³ Maurice Lemire (sous la dir.), Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Tome II (1900-1939),

Montréal, Fides, 1987, p. 575.

⁴ « Feu Mme. L.-I. Boissonneault », dans La Patrie, année 63, no 76, édition du 27 mai 1941, p. 20.

⁵ Denis Saint-Jacques et Maurice Lemire (sous la dir.), La vie littéraire au Québec. Tome V. 1895-1918. Sois fidèle à ta Laurentie, Les Presses de l’Université Laval, 2005, p. 171.

⁶ Op.cit., La Patrie.

⁷ « Mondanités », dans Le Journal, troisième année, no 43, édition du 6 février 1902, p.3.

⁸ « Petit courrier », dans Le Canada Français, vol. XLVI, no 38, vendredi le 16 février 1906, p.5.

⁹ Op.cit., Longpré et Boissonneault, p. 73-74.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Op.cit., La Patrie.

Le Musée du Haut-Richelieu tient à remercier la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le gouvernement du Québec pour leur soutien dans la parution de cet article.