Champlain de passage à l’île Sainte-Thérèse et à Saint-Jean

En 1603, Samuel de Champlain, souvent désigné comme le père de la Nouvelle-France, est invité à se joindre en tant que simple observateur à une expédition en Canada. On souhaite alors explorer les voies fluviales du territoire afin de déterminer un endroit propice à l’implantation d’un poste de traite.

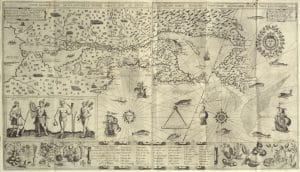

Dessinateur et géographe, Samuel de Champlain cartographiera tout au long de ses périples le territoire qu’il traverse, agrémentant au passage ses cartes de motifs ornementaux. Loin d’être fortuites ces illustrations qui dépassent la simple visée décorative servaient à renseigner les commanditaires de ses expéditions sur la flore, la faune et les habitants du lieu.

D’ailleurs, dans une carte de la Nouvelle-France réalisée par Champlain en 1612, le dessinateur représente (dans une vision toute européenne) deux groupes autochtones aux modes de vie opposés : les errants et les arrestés.1 Ainsi, par exemple, la Montagnaise nomade exhibe canot et aviron tandis que l’Almouchicoise sédentaire présente quant à elle le fruit d’une récolte.

Il est par ailleurs intéressant de mentionner que dans cette planche produite par le graveur David Pelletier selon les techniques de la gravure sur cuivre, apparaissent notamment le tracé de la rivière Richelieu, le mystérieux chaousarou (lépisosté osseux) observé au Lac Champlain et que le géographe y a en outre constellé le cartouche d’une série de motifs montrant une flore fascinante2.

Bibliothèque et Archives Canada, e010764733.

Magwaizibo

Revenons en 1603, moment où Samuel de Champlain effectue avec les Montagnais une première exploration du Richelieu qu’il nomme alors la Rivière des Iroquois. Le cours d’eau est ainsi désigné, car il est à l’époque une voie navigable privilégiée par la Ligue des Cinq Nations iroquoises qui l’emprunte à la fois pour des fins commerciales, pour assurer leur subsistance et leur protection ainsi que pour mener différentes attaques.

Cependant, cette dénomination est bien antérieure au passage de Champlain. Ainsi, les Autochtones – premiers habitants du territoire – désignaient déjà cette voie maritime comme la Magwaizibo, un terme abénaquis qui signifie « la rivière des Iroquois ».

En outre, le cours d’eau sera aussi connu comme la Masolientekw, soit « la rivière de beaucoup d’argent ». Cette dernière appellation renvoie à la valeur commerciale que revêt à l’époque cette importante voie de communication.3 Enfin, au moment de cette expédition, stoppé par les rapides de Saint-Ours, Samuel de Champlain ne pourra finalement s’aventurer plus loin.

Île Sainte-Thérèse

Ce n’est qu’en 1609, soit un an après qu’il ait procédé à la fondation d’un établissement français à Québec que Champlain, accompagné de ses alliés Montagnais, Hurons et Algonquiens ainsi que de deux volontaires français, franchira par portage l’impétueux saut de la rivière des Iroquois.

À noter que ce saut est situé à Chambly, là où se trouve la fin des rapides, soit entre l’île Fryer et le fort de Chambly (d’abord nommé fort Saint-Louis) que l’on fera s’ériger en 1665. Abandonnant la chaloupe pour le canot, l’explorateur sillonnera alors plus en amont le cours d’eau afin de mener la guerre en Iroquoisie.

De passage à l’île Sainte-Thérèse, Champlain, le premier Européen à s’engager dans cette portion de la rivière Richelieu, nous offrira d’ailleurs dans ses relations de voyage – témoin précieux de son passage – une description succincte du lieu :

(…) nous contiuaſmes le chemin iuſques à une iſle qui tient trois lieues de long, remplie des plus beaux pins que i’euſſe iamais veu. Ils firent la chaſſe, & y prindrent quelques beſtes ſauuage.4

Saint-Jean

Le géographe longera ensuite le site qui deviendra ultimement Saint-Jean, pour se rendre jusqu’à un lac auquel il lèguera son nom : le lac Champlain. Certains Autochtones appelaient toutefois ce lac Patawabouque, soit « alternation d’eau et de terre ».

Cette dénomination venait alors évoquer le grand nombre d’îles ou de pointes qui s’y trouvent. D’autres le nommaient plutôt Canadieri-guarunte, c’est-à-dire « les lèvres » ou « la porte du pays ».5

Durant la remontée, Samuel de Champlain ne rencontrera qu’un territoire déserté par l’homme, en raison des nombreux affrontements qui sévissaient depuis environ 1570 entre Iroquois, Algonquiens et Hurons.

Bibliothèque et Archives Canada.

Bataille

Par la suite, la bataille qui surviendra le 30 juillet 1609 au sud-ouest du lac Champlain (Crown Point, New York) et dont l’emplacement exact demeure inconnu, viendra marquer le début des guerres franco-iroquoises, conflits qui s’échelonneront jusqu’en 1667 pour ensuite être réactivés par les Britanniques, jusqu’au moment de la Grande Paix de Montréal en 1701.

Dans Les voyages du sieur de Champlain, ouvrage publié à Paris en 1613, on retrouve une représentation de ce fameux combat du Lac Champlain que l’explorateur intitule : Deffaite des Yroquois au Lac de Champlain (1609).

Champlain y illustre la déroute des Agniers, qu’il représente nus, parfois parés de plumes, avec leurs arcs et leurs flèches à la main. L’image nous apparaît toutefois métissée. Ainsi, avec leur musculature imposante et leurs postures particulières, les corps autochtones semblent idéalisés, trahissant chez Champlain l’influence des conventions européennes de la représentation.

Ici, le géographe nous livre également son autoportrait magnifié. Positionné à mi-chemin entre le campement temporaire des rebelles et ses alliés autochtones, Samuel de Champlain s’esquisse en véritable vainqueur, les nombreuses flèches volant et sifflant au-dessus de lui sans jamais l’atteindre, comme pour témoigner de l’ampleur de sa victoire qui se déroula il y a plus de quatre siècles.

Texte rédigé par l’historienne Marilou Desnoyers. Détentrice d’un baccalauréat, d’une maîtrise ainsi que d’études au niveau doctoral en Histoire de l’art, Mme Desnoyers signe plusieurs ouvrages à caractère historique, dont L’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Lieu de mémoires (2016), Regard sur 350 ans d’histoire : Saint-Jean-sur-Richelieu (2016), Le Haut-Richelieu : des trésors d’eau, de terres et de feu (2017) ainsi que la Collection des rallyes historiques qui compte à ce jour cinq plaquettes. Dans le cadre de la série d’articles Les carnets d’histoire, elle contribue à la mise en valeur du patrimoine bâti de la région en soulignant l’importance de ses édifices emblématiques.

Références:

¹ Lionel Groulx, La découverte du Canada, Jacques Cartier, Montréal, Librairie Granger frères, limitée, 1934, 290 p.

² Relations, Jacques Cartier, édition critique par Michel Bideaux, Presses de l’Université de Montréal, coll. Bibliothèque du Nouveau Monde, 1986, p.168

³ Claude Boudreau, Serge Courville et Normand Séguin (dir.), Atlas historique du Québec, Territoire, Collection Atlas historique du Québec, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1997, p.32

⁴ Samuel Venière, « Jean-Baptiste Colbert », L’encyclopédie canadienne, [en ligne], https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-baptiste-colbert, [Site consulté le 1er mars 2025]

⁵ Commission de toponymie du Québec, Noms et lieux du Québec : dictionnaire illustré, Sainte-Foy, Les Publications du Québec, 1994, p .574

Le Musée du Haut-Richelieu tient à remercier la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le gouvernement du Québec pour leur soutien dans la parution de cet article.