Le premier fort Saint-Jean et son ambiguïté toponymique

En 1666, suite à un échec des troupes françaises dirigées par le gouverneur de la Nouvelle-France Daniel Rémy de Courcelles en territoire agnier (mohawk), deux nouvelles fortifications viendront s’ajouter aux forts Sorel (ancien fort Richelieu), Saint-Louis (plus tard Chambly) et Sainte-Thérèse, dans ce qui allait devenir une véritable vallée des forts.

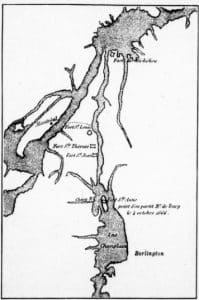

Plan présentant les forts du Richelieu en 1666, Tiré de Joseph J. Kerlidou, Le fort et la chapelle de Ste. Anne à l’île LaMotte, sur le lac Champlain, Burlington, Free Press Association, 1890, 55 p. ill.

C’est donc dans l’optique d’améliorer la stratégie offensive et la défense du territoire que l’on fera d’abord s’élever au lac Champlain le fort Sainte-Anne sur l’île Lamothe, puis le long du Richelieu, le premier fort Saint-Jean, soit sur le site actuel du Collège militaire royal de Saint-Jean.

Ces fortifications serviront principalement de retraites aux malades et aux blessés, ainsi que de postes de relais et d’entreposage pour les garnisons lors de leurs avancées chez les Agniers, afin d’éradiquer la menace iroquoise.

En outre, la position stratégique du fort Saint-Jean, soit en amont des derniers rapides du Richelieu, permet d’assurer la protection des troupes durant les portages obligés et aussi d’intercepter l’ennemi qui pourrait chercher à franchir par voie terrestre les importants obstacles naturels qu’offre la rivière à cet endroit¹.

Toutefois, la dénomination de la première fortification de Saint-Jean, qui aura d’ailleurs une incidence sur le toponyme qu’adoptera la bourgade qui allait devenir la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, demeure teintée de mystère.

Cérémonie secrète

Le premier commandant du fort Saint-Jean, le sieur Alexandre (Isaac) Berthier, capitaine aux régiments de l’Allier et de Carignan, est probablement celui qui en a dirigé l’édification.

Notons au passage que le 8 octobre 1665, soit quelques temps après son arrivée à Québec, le huguenot Isaac Berthier procédait à l’abjuration de sa foi calviniste, lors d’une cérémonie secrète tenue en l’église Notre-Dame de Québec.

Cette cérémonie fut d’ailleurs officiée par Mgr François de Laval évêque de Pétrée, et ce en présence du gouverneur de Courcelles, du marquis Alexandre de Prouville de Tracy et de l’intendant de la Nouvelle-France, Jean Talon. C’est seulement par la suite que le converti se fera nommer Alexandre Berthier².

Fort Saint-Jean

Selon l’archéologue Maggie Bernier, il apparaît que le fort Saint-Jean proposait un tracé de 120 pieds de côté et qu’il aurait été flanqué de bastions aux quatre angles. Aussi, le flanc gauche du bastion sud-ouest de la fortification de bois aurait été borné par une tranchée d’une largeur d’un pied sur une profondeur de deux pieds et demi qui devait accueillir une palissade de pieux d’une hauteur maximale de 15 pieds³.

Durant des fouilles archéologiques effectuées sur le site du Collège militaire royal de Saint-Jean à l’automne 2012, les premières traces de la fortification de 1666 ont d’ailleurs été mises au jour, soit les restes d’une tranchée d’installation de palissade⁴.

Par ailleurs, pour l’historien et archiviste Gustave Lanctôt qui rédigeait en 1947 un Bref historique de Saint-Jean du Richelieu⁵ c’est précisément l’édification du premier fort Saint-Jean qui viendra marquer la fondation et l’emplacement de ce qui allait devenir ultimement la ville de Saint-Jean⁶.

Fort l’Assomption

Cependant, selon les écrits du jésuite François Le Mercier le fort Saint-Jean aurait d’abord été connu comme étant le fort l’Assomption. À cet effet, dans les Relations des jésuites de 1665 et 1666, le père Le Mercier mentionne, sans toutefois le localiser, le fort l’Assomption et fait alors référence à son commandant le capitaine Alexandre (Isaac) Berthier⁷.

Toutefois, l’utilisation du vocable « l’Assomption » comme première désignation du fort Saint-Jean demeure contestée, car seul ce fameux récit du père jésuite Le Mercier y fait référence. Précisons qu’à l’époque le choix du nom d’un fort s’effectuait fréquemment en fonction du calendrier des fêtes religieuses. De cette manière, les fortifications héritaient du nom du saint célébré au commencement ou à la fin des travaux.

Ainsi, le 15 août 1666, moment où l’on érigeait le premier fort Saint-Jean (toujours d’après Le Mercier), est fêtée chez les catholiques l’Assomption de la vierge Marie. Le jésuite ajoute qu’il en serait d’ailleurs de même pour le fort Sainte-Thérèse, achevé le 15 octobre, soit au jour de sainte Thérèse d’Avila⁸.

Benjamin Sulte

Néanmoins, en 1891 l’écrivain et journaliste Benjamin Sulte indiquait pour sa part dans Pages d’histoire du Canada que l’élévation du premier fort Saint-Jean s’effectua plutôt « tard dans l’automne »⁹, venant

Vue en plan, avec le sud en haut, des vestiges de la tranchée d’installation de la palissade du flanc gauche du bastion sud-ouest du fort de 1666. Fouilles archéologiques à la redoute sud du fort Saint-Jean. Automne 2012. Collection Musée du Fort Saint-Jean.

contribuer au flou entourant la possible désignation initiale de la fortification.

Pour le reste, la migration entre le vocable « l’Assomption » et celui de « Saint-Jean », pourrait quant à elle être liée au ministre Jean-Baptiste Colbert. Ainsi, dans une lettre de recommandation adressée à l’homme d’État français et principal responsable des finances de Louis XIV, le marquis de Tracy aurait désigné la fortification comme étant le fort « Saint-Jean-Baptiste »¹⁰.

Vraisemblablement cette appellation sera par la suite abrégée à fort « Saint-Jean »¹¹. De cette façon, le nom durable de la fortification johannaise nous apparaît comme un intéressant amalgame entre les sphères religieuse et politique.

Abandon

Durant l’automne 1666 le capitaine Alexandre Berthier et ses hommes se joignirent à une seconde expédition menée par le lieutenant-général Alexandre de Prouville de Tracy au pays des Agniers.

Notons qu’à ce moment, François Dollier de Casson, le prêtre du Séminaire de Saint-Sulpice qui rédigera en 1672 son Histoire du Montréal¹², était l’aumônier de l’armée du marquis de Tracy et que les jésuites Pierre Raffeix et Charles Albanel étaient également de cette mission.

Incendiant villages et provisions, les Français semèrent terreur et désolation dans leur sillage. Cette démonstration de force poussera d’ailleurs les Agniers à signer un traité de paix en 1667. À la suite de cette paix relative, Louis XIV rappela en France le régiment Carignan-Salières dès 1668.

Voulant cependant poursuivre sa visée de peuplement de la Nouvelle-France, le souverain offrit des terres aux soldats et officiers désireux de s’y établir. Ainsi, quelque 400 hommes du célèbre régiment choisirent de demeurer sur le territoire suite à leur démobilisation.

C’est donc la fin des hostilités franco-iroquoises en 1667 qui viendra sceller l’avenir du premier fort Saint-Jean. À la demande du lieutenant-général Tracy la fortification johannaise sera, à l’instar des forts de Sainte-Anne et de Sainte-Thérèse, abandonné dès 1672¹³.

Texte rédigé par l’historienne Marilou Desnoyers. Détentrice d’un baccalauréat, d’une maîtrise ainsi que d’études au niveau doctoral en Histoire de l’art, Mme Desnoyers signe plusieurs ouvrages à caractère historique, dont L’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Lieu de mémoires (2016), Regard sur 350 ans d’histoire : Saint-Jean-sur-Richelieu (2016), Le Haut-Richelieu : des trésors d’eau, de terres et de feu (2017) ainsi que la Collection des rallyes historiques qui compte à ce jour cinq plaquettes. Dans le cadre de la série d’articles Les carnets d’histoire, elle contribue à la mise en valeur du patrimoine bâti de la région en soulignant l’importance de ses édifices emblématiques.

Références:

¹ Marilou Desnoyers, Regard sur 350 ans d’histoire. Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2016, 186 p. ill.

² Stanislas-Albert Moreau, Précis de l’histoire de la seigneurie, de la paroisse, et du comté de Berthier, P.Q., (Canada), s.é., 1889, p.17.

³ Pierre Cloutier et Maggie Bernier, « Fortifier la vallée du Richelieu », dans Cap-aux-diamants : la revue d’histoire au Québec, no 122, été 2015, p.21-23

⁴ Maggie Bernier, Rapport des fouilles archéologiques à la redoute sud du fort Saint-Jean Intervention préalable aux travaux de réhabilitation des sols dans le secteur de la redoute sud -Automne 2012, Patrimoine Experts, Gouvernement du Canada, p. 7-8

⁵ Gustave Lanctôt, Bref historique de Saint-Jean du Richelieu, Montréal, Ducharme Limitée, 1947, 23 p.

⁶ Ibid., p.6.

⁷ François Le Mercier, « Relations de ce qui s’est passé en la Nouvelle France ès années 1665 et 1666 », dans Relations de ce qui s’est passé de plus remarquable dans les missions des pères de la compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France, volume III, Embrassant les années 1642 à 1655, Québec, Augustin Côté Éditeur-Imprimeur, 1858, p.8.

⁸ Relation des Jésuites en Canada, « Relations de ce qui s’est passé en la Nouvelle France ès années 1664 et 1665 », dans Relations de ce qui s’est passé de plus remarquable dans les missions des pères de la compagnie

de Jésus dans la Nouvelle-France, volume III, Embrassant les années 1656 à 1672, Québec, Augustin Côté Éditeur- Imprimeur, 1858, p.10

⁹ Benjamin Sulte, Page d’histoire du Canada, Montréal, Granger Frères, 1891, p.289.

¹⁰ ANOM, Colonies, C11A, v. 2, f. 327, Mémoire de Tracy sur le Canada, 1667.

¹¹ Jean Chapais, Jean Talon: intendant de la Nouvelle-France (1665-1672), Impr. de S.-A. Demers, 1904, p.79

¹² François Dollier de Casson, Histoire du Montréal, 1640-1672, Montréal, Eusèbe Sénécal, Imprimeur-Éditeur, 1871, 128 p

¹³ Jacques Castonguay, Les défis du fort Saint-Jean. L’invasion ratée des Américains en 1775, Les Éditions du Richelieu, Saint-Jean, 1975, p. 22.

Le Musée du Haut-Richelieu tient à remercier la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le gouvernement du Québec pour leur soutien dans la parution de cet article.