Et si une vieille demeure en cachait bien plus qu’il n’y paraît?

Lorsqu’on arpente le chemin des Vieux-Moulins à L’Acadie, son étroitesse et son parcours sinueux qui semble chercher par moment à épouser les méandres de la rivière nous signalent qu’il ne date pas d’hier.

Une fois arrivé à la hauteur du numéro 777 c’est toutefois un véritable voyage dans le temps qui s’opère. Le promeneur traverse alors littéralement l’ancienne cour intérieure d’un complexe agricole, dont le plus vieil élément date du tournant du 19e siècle¹.

Il s’agit de l’ancien domaine de Joseph Roy, le cadet de trois frères originaires de Contrecœur qui viendront s’installer à Petite-Rivière-de-Montréal (L’Acadie), alors que s’amorce la colonisation sur le territoire.

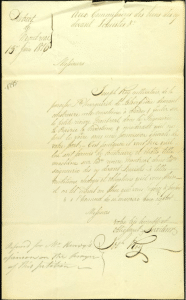

Requête de Joseph Roy, 13 juin 1816, Archives textuelles, BAnQ-Québec.

Joseph Roy (1768-1834)

Vers 1783, le jeune Joseph vient rejoindre ses frères sur le versant oriental de la petite rivière de Montréal (rivière L’Acadie). Sa terre acquise à la baronne de Longueuil en 1779 est toutefois située un peu plus en amont².

Le 26 janvier 1795, il épouse Esther Hébert, une Acadienne d’origine, dans le presbytère-chapelle de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie (L’Acadie). À l’instar de ses frères, Joseph construit une scierie sur la rivière avec l’aide d’un dénommé Hébert, probablement son beau-frère³.

Les affaires vont bien et le riche cultivateur formule même une requête le 13 juin 1816 à la commission de l’administration des biens des Jésuites pour ériger cette fois un moulin à carder et à fouler sur la

petite rivière⁴.

Baptême sous condition

Née en Nouvelle-Angleterre, Esther Hébert est baptisée « sous condition », le même jour que trois de ses frères et sœurs, le 18 septembre 1774 à La Prairie. Les chrétiens ne pouvant être baptisés deux fois, les enfants Hébert le sont donc sous réserve de ne pas l’avoir déjà été.

Les Acadiens déportés, souvent privés des services d’un prêtre, procédaient eux-mêmes à l’ondoiement (rituel simplifié du baptême) de leurs enfants nés en exil. Ils craignaient, advenant une mort précoce, que leurs nouveau-nés ne puissent accéder au paradis.

Une fois arrivés en terre catholique, on s’empresse d’officialiser le sacrement. D’ailleurs, les rares mentions de baptême sous condition dans les registres paroissiaux, permettent de dater assez justement l’arrivée d’une famille acadienne sur le territoire⁵.

Plusieurs Acadiens arrivant des colonies anglaises feront également réhabiliter leurs unions. Ce sera notamment le cas de Joseph Hébert et de Marie-Anne Bourg, les parents d’Esther, qui se marient officiellement le 17 octobre 1774 à La Prairie.

Demoiselles Roy

En 1805, Joseph Roy érige une imposante maison de pierre d’inspiration française. Celui qui est capitaine de milice et qui occupe d’ailleurs le banc du seigneur dans l’église paroissiale appose même ses initiales sur une pierre millésimée placée ostensiblement sur la façade principale de sa demeure.

Après avoir donné naissance à huit enfants, Esther meurt prématurément en 1808. Joseph se remarie l’année suivante à Charlotte Dupuis de Chambly, qui lui donne quatre filles ainsi que deux fils, dont Joseph-Hilaire.⁶

On raconte que les demoiselles Roy sont spécieuses (belles et distinguées) et que pour les préserver du danger, leur père les garde parfois enfermées sous clef. Malgré cette captivité relative, les sœurs réussissent tout de même, juchées dans le haut de leur vaste demeure, à se faire furtivement courtiser par une fenêtre et même à trouver mari.⁷

Joseph-Hilaire Roy (1819-1898)

C’est à Joseph-Hilaire que nous devons la construction des différentes dépendances de la ferme Joseph-Roy. Encore aujourd’hui, il est possible d’admirer l’étable en maçonnerie (1851) placée en

https://calypso.bib.umontreal.ca/digital/collection/_diame/id/8732/ Photographie : Pierre-Richard Bisson Collection Images d’aménagement © Direction des bibliothèques, Université de Montréal.

équerre avec la grange de bois (1854) ainsi que la remise de pierre (1857).

Jadis, une écurie de pierre (1845) dont il ne reste que des ruines et une bergerie de bois venaient

compléter cet ensemble remarquable qui se distingue par ses références explicites à l’architecture urbaine.⁸

Hors du temps

Le domaine restera dans la famille Roy durant exactement un siècle. Abandonné pendant de nombreuses années, il sera rescapé, puis restauré dans les règles de l’art entre 1972 et 1980 par des amoureux du patrimoine : Dorothée Sainte-Marie et Paul Lorrain.

Classé immeuble patrimonial en 1973, la ferme Joseph-Roy fait aujourd’hui partie de la liste très sélecte des ensembles architecturaux anciens à fonction agricole du Québec.

Férus d’art et d’histoire, les Lorrain réussiront à préserver l’authenticité de ce lieu et à laisser comme legs aux promeneurs un ensemble qui paraît être situé hors du temps.

Texte rédigé par l’historienne Marilou Desnoyers. Détentrice d’un baccalauréat, d’une maîtrise ainsi que d’études au niveau doctoral en Histoire de l’art, Mme Desnoyers signe plusieurs ouvrages à caractère historique, dont L’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Lieu de mémoires (2016), Regard sur 350 ans d’histoire : Saint-Jean-sur-Richelieu (2016), Le Haut-Richelieu : des trésors d’eau, de terres et de feu (2017) ainsi que la Collection des rallyes historiques qui compte à ce jour cinq plaquettes. Dans le cadre de la série d’articles Les carnets d’histoire, elle contribue à la mise en valeur du patrimoine bâti de la région en soulignant l’importance de ses édifices emblématiques.

Références:

¹ Paul-Louis Martin et Jean Lavoie, Les chemins de la mémoire : monuments et sites historiques du Québec, Tome II, préparé par la Commission des biens culturel du Québec, Publication du Québec, Québec, 1991, p. 309-310.

² Stanislas-Albert., Histoire de L’Acadie, province de Québec, Montréal, s.é., 1908, p.134.

³ Ibid.

⁴ Requête de Joseph Roy, cultivateur de la paroisse Sainte-Marguerite de Blairfindie, adressée aux commissaires de la Commission responsable de l’administration des biens des Jésuites. Le requérant désire obtenir la permission de construire une machine à écarder et fouler sur la petite rivière Montréal dans la seigneurie de la Prairie-de-la-Madeleine, 13 juin 1816, Archives textuelles, BAnQ-Québec.

⁵ Marie-Thérèse Lagacé, Familles acadiennes de L’Assomption et de Saint-Jacques-de-la-Nouvelle-Acadie 1760-1784 : immigration et profil de migrants, Mémoire, Université de Montréal, 2006, p.23.

⁶ Op.cit., Moreau, p.135.

⁷ Ibid.

⁸ Op.cit., Martin et Lavoie, p.310.

Le Musée du Haut-Richelieu tient à remercier la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le gouvernement du Québec pour leur soutien dans la parution de cet article.